蒙克:爱与死的灵魂悸动

作者丨远人

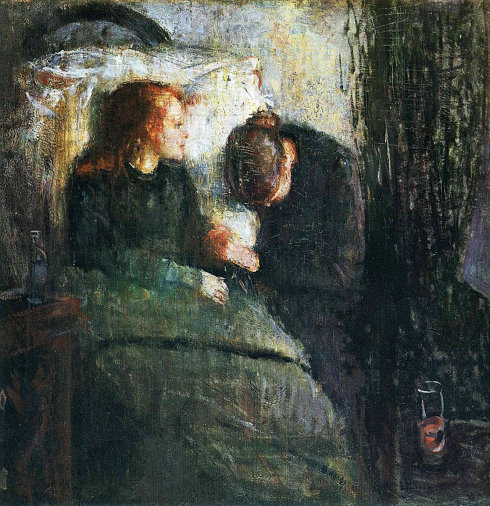

(【挪威】蒙克《病中的孩子》<1886年>)

一

在艺术史上屡见不鲜的是,一件摆脱传统而奇峰突起的作品总是不被理解,甚至遭遇读者的冷嘲热讽,似乎创作这件作品的人是一个另类。但不能忽略的是,恰恰是这些另类之作,打开了一扇通往更为广阔领域的艺术之门,令后人赞叹。因此问题是,为什么后人推崇的作品在当时得不到理解?是作品出现时的手法太新?还是后人比前人对生活与人性有更多的了解?

或许是这样,或许又不是。

说是这样,可以从创作者的手法来看,一些标新立异的作品总让人感觉太过陌生;说不是,是人性很难变化。现代人和古人的情感抒发和感受,从根本上没什么两样。但这样的解释不免有敷衍之嫌,因为反映到蒙克身上时,就说明不了问题。蒙克的画从来就不是超现实主义或立体派画家所热衷的种种变形和变异,从他的作品来看,甚至称得上相当写实。写实的画作居然在问世时遭到排斥,也大概能说明蒙克的画确有极不一般之处,也可以说,蒙克在写实的外表之下,展现了观众无从预料而感到陌生的内在。

二

有内在就意味有主题。蒙克的主题在那幅1885年动笔,至1886年才完成的《病中的孩子》中体现得十分强烈。作品看起来十分简单,画面一个十岁左右的女孩坐靠在床头的枕头上,另一个发髻高绾的女人握住女孩的手,将头深深垂在胸前。画面的背景模糊,除了小女孩坐靠的床和床头柜,看不到房间还有什么其他家具。画面给人的打击来自小女孩凝视着女人,女人却无法面对小女孩的目光,或者说,在焦虑和恐惧中,她不敢面对小女孩的病。似乎在小女孩的茫然无知中,女人知道真正的病情以及病情带来的可怕后果。

从蒙克生平来看,五岁时母亲去世,到十四岁时,长他一岁的姐姐苏菲又死于肺结核。对在童年和少年时就接二连三地目睹到死亡的蒙克来说,早早便体会到死亡带来的痛苦和恐惧。鉴于蒙克母亲早逝,这幅表现自传的画中出现的悲伤女人应是蒙克的姨妈卡伦。对卡伦来说,曾经看见自己的姐姐逝世,此刻又将面对侄女的夭亡,难以承受的痛苦使她垂头像是要祈祷。

画作完成之后,在奥斯陆秋季展览中,这件作品和蒙克另外三件一起展出的画作被出乎意料地攻击为“肮脏”和“荒谬之作”,理由是缺乏精神内涵。从这里我们或能知道,在当时的艺术环境中,所谓的精神内涵,似乎指向清新明丽的风格和具有宏大抱负的作品。人当然要有抱负,人类发展至今,和人类的一代代抱负从来脱不开关系。但除了形而上的精神抱负,人类是否就不再有其他?进一步说,作为个体,是不是要求每个人都得有雄心勃勃的人类抱负?当然不。事实上也做不到。对个体的人来说,他们度过的是个人的平凡日子和平凡生活,体验的是普遍存在的喜怒哀乐。蒙克的独特之处,就是将平凡生活中的尖锐一面展现在观众面前。

说其尖锐,是蒙克的画面触及了人类最根本的东西,其一是爱,其二是死。表现爱的作品,当然令人欣悦,因为人人都需要爱,但问题是,不是所有的爱都是同一种爱。常人所涉的爱,不外乎男女之爱、友人之爱、家庭之爱等。这种爱被表现出来时,大都给人温情和柔美之感。对艺术来说,表现温情和柔美,似乎更有助于人的心灵高洁。只不过,就爱而言,从来不会只有温情和柔美。蒙克这幅画的确表现了爱,但这种爱和温情无关,和柔美无关,它只和残酷有关,和一种活生生的痛苦有关。人并不愿面对痛苦,即使痛苦从来就是生活常态。敢于面对痛苦,固然称得上勇敢,但勇敢的人毕竟不多。当痛苦来临时,更多人会不自觉地选择逃避和躲闪。因此画中的卡伦表现出自己的巨大痛苦,一方面是因为爱而痛苦,一方面在痛苦中又让观众看到死的面对。对人来说,生活的两极便是爱与死,它们看似对立,实则浑然一体。没有任何人和任何力量可以将二者分开,因为连接二者的工具就是真实。

蒙克描绘的恰恰就是真实——真实的爱与真实的死。

三

人最不愿面对,也是最惧怕面对的就是死了。死意味肉体的取消,意味个人的存在变为不存。尽管人人知道,死属于人生必然,但它没有到来之际,人几乎就遗忘它,即便想起,也觉得那是无比遥远之事,甚至远得和自己无涉。就蒙克这幅画来看,他表现的爱恰恰和死勾连一起。能肯定地说,在面对死亡时,亲人会表现最大的爱,但这种爱却是最悲伤的爱,紧接着的死亡又是比悲伤更强大的残酷。在这幅画中,死要降临的对象,是一个还没有展开人生的小女孩,这就把爱与死的残酷猝然推到极致。当它遭受攻击,只怕在很大程度上,是引起了人的恐慌。

人会因为什么恐慌?

答案是人看见了令自己恐慌的真实。人生的最大真实莫过于死亡的最后摊牌。在死亡之前,也是疾病或其他导致死亡原因的种种现实。考验人的,往往就是真实。真实不是谁都勇于面对,人性的脆弱也只在真实面前表露无遗。蒙克作品的核心元素,便是将人性最真实的一面表现出来,即使这一面是大众不敢或不愿面对的一面。

在今天来看,蒙克之所以成为北欧表现主义先驱,就因为他将这一令人不敢面对的主题不断深入和不断揭示。说蒙克总是“令人不舒服”的人忘记了,在人类所能创造的无数伟大作品中,往往都有“令人不舒服”的感受存在。人生令人不舒服的东西委实太多。认真观察的话,我们不难发现,所有表现出伟大的作品,都很难说是对人的迎合,而是相反地表现出人的必然面对。即使撇开死亡,谁会不面对疾病、孤独、迷茫和无助?不是说人生只给人提供这些体验和感受,而是这些本来就是人生的构成。只是在蒙克之前,很少有人将这些作为自己毕生的艺术主题。

从这幅《病中的孩子》便可看出,蒙克始终抓住不放的,便是这一主题。不管那些作品遭受过什么诋毁,蒙克似乎从来就没想过放弃。就此来说,蒙克忠于主题,也就是忠于自己。对任何一个艺术家来说,连忠于自己也做不到,就不可能做到对艺术的始终如一。令人无法料想的是,这幅《病中的孩子》完成之后,几乎每隔十年,蒙克就会将其重画一遍。重画不是临摹。在十年完成一次的同名画中,即便构图相差无几,但能够看出,蒙克对这一题材的挖掘,几乎达到奋不顾身的地步。在我们今天看来,不能说蒙克是想单纯表达对亲人的怀念,而是这一本来就属于命运的题材,值得一个艺术家去挖出它最深处的体验,那也是属于人类的共同体验。

(【挪威】蒙克《病房中的死亡》)

因此读蒙克的作品,时不时就有惊心动魄之感。蒙克却永远嫌惊心动魄不够,对自己抓住的每一个命运时刻,总是不断地重复,不仅用油画,还是石版、木刻等多种艺术手法来反复表现。譬如那幅《病房中的死亡》,其主题比《病中的孩子》更进一步,直接描绘了死亡。画中所现,是一间宽大病室,除了埋身在远处椅子里的人无法看见之外,其他六人都能让观众看见他们的神态。最令人震动的是作为画面主体的女人。她正面而立,穿一件青色连裙长袍,在她脸上,看不出任何表情,但无表情却蕴含了最丰富的表情,那就是人对命运的束手无策。读者从她貌似平静的脸上,看到的是一种哀伤到极致而走向空洞的痛苦眼神。它恰恰表现出一个人最深的痛苦。其他五人都垂头或坐或立,似乎都无力反抗命运的打击。蒙克在画中承认了命运的强大,却不能说是他悲观的体现,而是人在命运里终于感受到人的脆弱。人无法反抗命运,是无法逃脱命运最后的必然来临。死亡令人悲伤,死亡本身却是安静。这幅画表现的便是死亡的安静。只是这种安静,有着令人毛骨悚然的本质。蒙克的力量就体现在这里,即使描绘死亡,也没有去描绘人在悲伤时的哭泣和失控,而是在巨大的安静中表现人的承受,所以,蒙克画笔下的安静从来不是简单的安静,更不是令人心旷神怡的安静,而是让人体会到安静的另外一个极限。它指向难以言说的哀伤。哀伤带来的安静才令人真正地感到心惊肉跳。

四

就此来说,蒙克的画都具有一种极限气质。哪怕在描绘恋人情感的《互望》中,也触及到这一极限。绿色的夜晚中,画面中心是一棵树干发亮的高树,画面高处的地平线上,有一幢孤零零的红色瓦房,画面下端,一对男女分别在树前互相凝望,令人震动的是,一对约会的男女居然没给读者带来他们是幸福的感觉。画中的男人脸色苍白,红色长发的女人同样有张红脸,却不是因为害羞所致。他们的共同点是在互相凝望时睁大了惊恐的眼睛,使观众涌起强烈的不安之感。似乎在他们睁大的眼睛中,看到了彼此生命的脆弱本性和终极本性。决不能说,人在青年期和恋爱期会去感受人的终极,但谁也无法否认,人的终极始终就潜伏在人的深处。人不愿意面对的,总会在某个时刻出现。对蒙克来说,他需要表达的既然是终极,那么这个终极就会在任何时候给人提醒。没有谁不是脆弱,没有谁不是必死。尤其这幅画中的男人,其苍白脸色和像要瞪出的惊恐眼睛,使他看上去像一个孤独的幽灵。他们的身子都被黑夜掩埋,似乎在暗示他们的命运已经在不知不觉地出场。

(【挪威】蒙克《互望》<1894年>)

事实上,命运随时都在出场,只是选择视而不见的人太多。蒙克从自己经历出发,敏锐察觉到这一必然事实。在完成这幅“令人不舒服”的《互望》翌年,索性画下一幅《拿烟斗的自画像》。画中画家在一片黯淡和杂色缭绕的背景中面对前方。整幅画只有两个动作,一是画家将夹着烟的右手抬到胸前,二是画家的眼睛在骇视前方,一股不知从何而来的强光打在画家脸上。说不出那是上帝之光还是命运之光,它总之让画家在猝不及防中感到惊悚。在蒙克的自画像中,这是张力极强的一幅。读者只看到画家,画家却看到了神秘。没有哪种神秘不令人惊心动魄。对所有人来说,这种无人知其来源的神秘感几乎都有体会,只是更多的体会被我们迅速忽略和人为打发了。蒙克的伟大之处,就是他从来不肯将那些稍纵即逝的瞬间随意打发,而是逼迫每个人通过他的画作,面对那些神秘莫测的瞬间。或能肯定,在经历过好几次生离死别之后,蒙克总是被死亡射出的强光笼罩。这股强光也恰恰是每个人将要面对的最后之光。

(【挪威】蒙克《拿烟斗的自画像》<1895年>)

只是没几个人敢面对这股最后之光,尤其人在童年或少年之时。蒙克于1900年画下的那幅《过世的母亲》在继续深化主题。画面既有他的自传经历,也代表了所有人的经历。画面主体是一个双手捂耳的小女孩,在她身后,是躺在床上去世的母亲。死者连人带床都画得黯淡,地板的橙红也令人联想到血液。应该说,一个只有死者的房间是无声的,那个小女孩却紧紧捂住耳朵,似乎有什么声音从四面八方传来。画面的恐怖感立刻就在小女孩的单纯动作中传出。它表现了小女孩的极度恐惧。死亡夺走了母亲,但她不知道死亡究竟是什么样子,更不知道死亡会发出什么样的声音。她捂住耳朵,似乎死亡的声音无比嘹亮,令人不敢去听。谁真的听到死亡会有声音?那个画中女孩双手捂耳,既出乎意料地又被所有人接受,这就证明了蒙克对真实的理解完全达到了个人化的极限,乃至公众也在不知不觉地接受。面对这幅画,极有可能的,是公众也会在无声胜有声的恐惧中,涌上捂住耳朵的冲动。

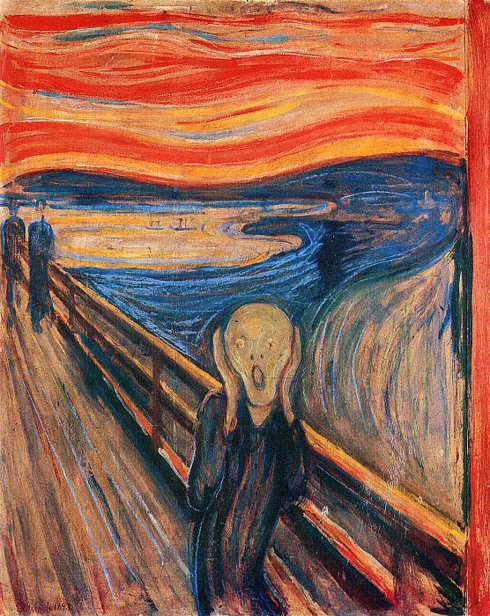

但蒙克从来不想捂住耳朵。甚至,他要表现的就是这一最真实的声音。在其巅峰代表作《呐喊》中,蒙克像是要把自己胸腔里的所有声音全部喊出来。面对《呐喊》,我们能够体会,那不仅是蒙克的个人声音,而是人类的声音。

五

《呐喊》的第一幅完成稿于1893年问世。像之前的大量画作一样,画家对这幅画或重复或改动地画了不下十次,每一幅都有震慑人心的效果。画面中心是一个站在桥上的人将双手拢在嘴边,眼神惊恐地望向前方,用尽全身力气,拼命地喊叫。他用力如此之大,乃至脸部全部变形,而且,呐喊几乎掏尽了他所有的体力和精力,使得整个人形像是一具骷髅。不知道是不是他喊得过于猛烈,竟至天空也风云色变地成为一片凌乱橙红——在蒙克表现这类主题时,画面总是少不了橙红。这幅画中的橙红令人心惊,似乎天空本身也在他的呐喊中翻滚。在桥的纵深处,有两个人像是缓步走来,不论桥上呐喊的人也好,翻滚的天空也好,似乎都没影响到他们的踱步,仅从画面来看,那两个人物就可以给读者提供无数解释,甚至可以说,他们就是上帝与命运在携手朝人而来。

(【挪威】蒙克《呐喊》<1893年>)

永远没人知道那个人为什么如此喊叫。可以说他看见了恐惧,也可以说他什么也没看见,他一定要喊叫,是因为胸腔里堆积的东西太多,不喊叫出来,说不定那些堆积会使他胸腔迸裂。究竟是什么东西在堆积?我们无法说出来,我们能够看见的是,那个人在那里不要命地喊叫。作为读者,我们几乎能真切听见他的喊声。他的喊声也真实地让我们感到震动。我们会不可自抑地感觉——难道他在代替我们喊叫?难道我们每个人心中都有他那样的满腔堆积?退一步看,恐怕我们就得承认,我们的确有很多堆积。当生活给予我们千百种滋味之后,我们对生活的种种感受都必然堆积在胸腔,甚至,对命运的感受也堆积在胸腔。要言之,我们胸腔里堆积着我们无法摆脱的全部命运。我们都想挣脱它,又无法挣脱它。这时候我们或许会哭泣,或许会愤怒,或许会像蒙克画笔下的人那样,选择不要命地喊叫。喊叫对我们来说,或许是发泄,或许是释放,或许是寻找我们在生活中的突破口。

喊叫的确是种突破。

对人来说,每一种突破都有真实的质地。人只有在真实的时候才会如此喊叫。如果说喊叫是为了驱逐压抑,那么我们就会承认,我们的确在压抑中面对生活。对每个人来说,压抑并不新鲜。不论社会的哪个阶层,都有每个阶层给予的压抑,发泄和释放就成为必然——必然是种存在吗?古往今来的哲学家们谈论的都是偶然,我们当然承认,这世界的诞生来自偶然,甚至我们每个人的生命都来自偶然,当所有的偶然聚集一起之时,它会有种必然蕴涵于内。蒙克的画提供给人的,就是所有人的必然。只是,决非每个人都信仰必然,也不是每个人都确认必然,但必然的确存在。在蒙克之前,绝少有哪个艺术家如此全力以赴地刻画人生的必然。似乎蒙克要用这一幅幅画告诉我们,所有人都难以逃开人生的必然。那些必然和爱有关,和死有关,和我们活着时的孤独、焦虑、痛苦、彷徨等等情绪有关。正是这种种必然,才构成蒙克的灵魂悸动,也构成我们的灵魂悸动。在必然中,我们才能发现最真实的我们。

真实不是人人都能做到,尽管人人渴望真实。看蒙克的画,我们还会感到,在生活中,我们离真实已经非常遥远。当蒙克的真实在画面出现之时,我们的确会有无法忍受之感。在蒙克走上艺术之路时,挪威激进小说家汉斯·耶格提出“写下你的生活”的宣言对蒙克影响巨大。当但蒙克的作品到达成熟之后,连耶格也忍不住说,“蒙克!蒙克!别再那样画了!”但不画下真实,蒙克又愿意去画什么?蒙克的艺术令人震惊,就在于蒙克呈现的真实太过真实。人生必然面对真实的方方面面,蒙克毕生刻画的,是人最害怕面对的一面。最害怕面对的,往往是最残酷的。如果我们承认人生残酷,那我们就没理由在蒙克的作品面前感到害怕。没有谁的人生,可以逃开那些残酷,以及那些残酷带来的真实,即使那些真实,从一开始就令我们不可避免地感到震动。

但在凡俗的人生里,我们怎么会不需要灵魂的震动?

(2015年4月1日)

(本文刊于2017年第一期《绿洲》,同时收在作者于花城出版社出版的《画廊札记》一书中)