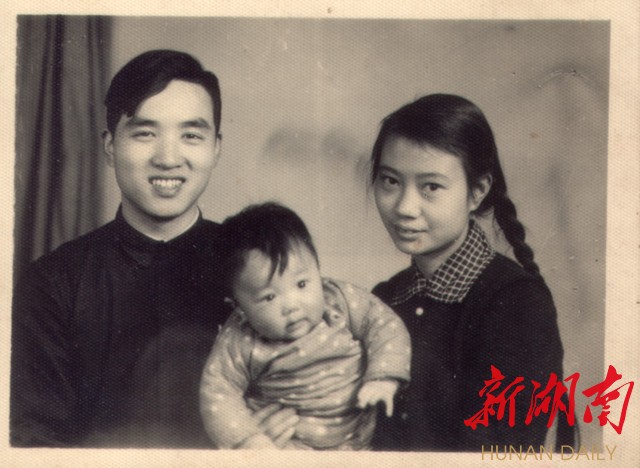

(照片由作者提供)

郑老师

——极左时代的双簧

文丨叶梦

我读初二时,郑耀祖老师送走77班就来接我们87班,当班主任兼数学老师。郑老师个子不高却身材壮实,且抗美援朝当过兵。嗓门洪亮、共鸣很好,是一个难得的男中音。现在看来,这样好的嗓子不当歌唱家真是浪费。

郑老师一上讲台,张口就用底气十足的声音自我介绍:“我出身富农家庭!”我听了他的这一句立刻吓了一大跳。他的胆子令我有点佩服。当然,他接着又介绍了身世,他的父亲是抗日烈士,自己当过志愿军。想找老师攀扯的同学自然没有机会了:这么“板”(结实),打又打不过他;嗓子这么好,说又说不过他;只有服了他了。从此,87班这一盘散沙就被郑老师拢了起来。

郑老师的开场白就这样把我们镇住了,他是一个有魅力的老师。

面对这样一个班,郑老师拿出了他的“狠”。首先,他有办法使我们热爱数学。当时,我的作文在年级都小有名气,但数学成绩不怎么样。我也不太喜欢数学。不知怎的,郑老师一来,我一下子迷上了数学。我沉醉在难题的诱惑与解题的快乐之中。我觉得数学是一种特有意思的游戏。数学考试的高分给我带来一种荣耀。班上数学成绩最好的一个叫曾正芳的男同学成了我努力超越的对象。若不是文革剥夺了我们受教育的权利,说不定我还会选择上数学系。

尽管我的成绩不错,然而我不是工人、贫下中农子女,我是自卑的。这种少年时的自卑阴影一直影响我很长时间。

我感觉自己的血液中是不洁的,我想改造自己。

我开始记日记,模仿雷锋的那种。我在日记中反省自己的一言一行,谈自己的理想和人生目标。我定期把日记给郑老师看。郑老师看过之后,会在我的日记旁写上一些话,他会告诉我哪些做对了,哪些做错了,他还会告诉我应该怎样去做,应该怎样去思考。

我的所谓日记其实是一种倾诉,也是一种对谈的形式。我们师生之间的笔谈也是我的精神自卑的求助和老师的救助行动。

我是一个虔诚地向往“光明”的少年,而郑老师则是把我引向“光明”彼岸的人。

我在建造一座自我的精神大厦,而郑老师是工程师和监工。

我们师生仿佛在出演一场精神的双簧,以抵抗左的时代对一个少年的成长的压抑。让可怜的精神之苗突破地表,找到成长的缝隙。

现在看来,那种日记有一种表演的成分,也有言不由衷的套话。那是一个狂热的充满假话和套话的年代。如果,那个本子保留下来了,那些可笑的思想改造的模拟问答,现在看来,就像一种出土的前朝文物了。

在郑老师的帮助下,我的努力使我获得了进步,思想改造获得了成效。1966年的春天的某一天,我的入团申请获得了第一个回答,当我拿到入团志愿书的那一刻,我被一种无边的幸福感觉所淹没。我记得我填写入团志愿书时,是瞒着我的家人躲在阁楼上填写的。我是想在不久后给我的家人带来一个惊喜。入团是使我摆脱政治歧视,争取主流社会的认同的一种努力,也是当时的惟一的一种途径。当时我15周岁。

87班团支部关于我的入团讨论会借用郑老师的房间举行。郑老师的房间在教室的一侧,是一南一北连着的两间。那天的会是在南面的房间进行的,那种兴奋弄得我透不过气来。郑老师的那两间房间我们同学是熟悉的。每一间房都有一个平头床,只是陈设简陋的两间单人宿舍的合并。这就是郑老师的家。郑老师的爱人张老师也教数学,当初三的一个班的班主任。儿子郑平上幼儿园。平时,我们常在郑老师的房子里面开小组讨论会。房子里凳子不够,床上也都坐满了人。我们中间有心怀叵测的调皮家伙,把叠得整整齐齐的被子弄开一点,做一个记号。第二天,我们再去的时候,再看记号原封未动。我们都不怀好意地笑了。这样的恶作剧自始至终都没有语言,只是以一个动作开始,以一片笑声结束。

在我等待入团申请批复的时候,我们全班到长春公社的花生园生产队支援春插。我们住在农民家里。白天,郑老师和我们一起车水插秧;晚上,我们在地坪里讲故事、唱歌。我们请郑老师唱一支,郑老师唱的是《革命人永远年轻》。他那浑厚的男中音,那磅礴的气势深深地感染了我们。郑老师的歌唱得真好啊!那支歌随着当时的场景一点一点地留在我们的记忆里。当时,我们哪里知道,那样的场景只是师生同乐的“最后的晚餐”。

当我们完成春插任务回到学校,一场翻天覆地的革命已经来临。

入团的事杳如黄鹤,我的思想改造的表演已经结束。一场大革命来了。

中国几千年的师道尊严已被打破,造老师的反已成一种时尚。大礼堂小礼堂一夜之间成了大字报的海洋。

老师们都成了一群可怜的羔羊。勉强能保持自己人格尊严的没有几个。

我校的第一张大字报来自益阳市一中,是写初中部的数学女老师张琼英的。当时,张老师在上千名同学的目光聚焦之下,居然保持一种不卑不亢的江姐式的从容。而另一位化学女老师,在被同学贴大字报之后,居然几天闭门不出。有一天,门开了,她径直奔河边而去。她去投河,被人拉了回来。

郑老师平时与学生关系甚好,运动开始的一段时间,几乎都没有人写他的大字报。

我刚刚站到主流社会的边缘,立刻就被抛弃得更远。这意味着我怎样地努力也无法改变我的出身。我于是远离了学校,当了一个远离革命的逍遥派。事实上是跌入了完全黑暗之中面临深渊,居委会抄家,妈妈在半夜被工宣队抓去……

益阳市三中成为益阳城文化大革命的重要营垒。革命狂潮的地标。革命后来演变为血腥的武斗。在我妈妈单位中医院的大堂,我亲眼看见我的高年级校友秦喜宗中弹绝命被抬到医院。

革命的狂潮平息之后,我离开了学校,参加了工作。这时候,我与郑老师又开始了联系,我常常把我的工作和学习的情况向他报告,那时,他住在学校老图书馆楼下的破旧的屋子里时,我还在他们家吃过饭。

在文化革命的年代,我很像一个精神上的孤儿,寻求精神的庇护。这样的惯性延续到后文革的70年代。

郑老师是我的老师,在非文革时代,但更像是我的兄长和朋友。

(2001年于岳麓山下麓荫园)

(本文原载湘声报2002年5月6日,原题为《极左时代的双簧》)