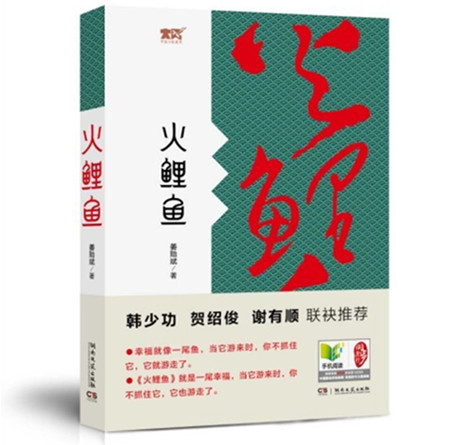

火鲤鱼(长篇小说)

作者丨姜贻斌

立 夏

一个火盆四个角,大家拢来唱山歌。

今年莫唱明年歌,晓得明年是如何。

——山歌

一

喜伢子家里装了电话,电话摆在布满灰尘的桌子上。三国住在拐角的那间屋里,如果有人打三国的电话,是十分方便的。我想,水仙起码也应该打个电话,问问三国的情况吧,这是她唯一的亲人,是她双目失明的哥哥。

我盯着电话,问喜伢子,水仙是否给三国打过电话?

喜伢子说,水仙自从那次回到县城,后来就再没有回来,也没有打过电话。

喜伢子拍着胸部,说,水仙如果来电话,我肯定要叫三国的,三国很可怜嘞。我也不晓得她家的电话,如果晓得,我也会叫三国给水仙通话的,让他听听妹妹的声音。

这真是不可思议。

也许,水仙不晓得喜伢子家里已装上电话。那么,难道她那次回县城跟三国见面时,也没有问问渔鼓庙的情况吗?问问邻居们的情况吗?我想,只要她问了,这种联系不就有了吗?那么,喜伢子家的电话肯定会把新疆跟渔鼓庙连在一起的。很有可能,水仙连这些都没有问过,也许,根本就不想跟渔鼓庙有什么联系——包括她的哥哥。

在水仙身上,还有一个不可理喻的事情,那就是她娘死的时候她也没有回来。当然,她也不晓得这个噩耗。再者,谁也不晓得她的地址,无法传达消息。她寄过几回钱,汇款单上的地址显然是假的,三国曾经照着那个地址回过信,信不是被退回来,就是泥牛入海。

我想,她为什么不让人晓得她的地址呢?或许是害怕当地把她从新疆抓回来吗?以前,她有这个担心是可以理解的,现在她还担心什么呢?为什么不让人晓得她的地址?难道连她哥哥也不让晓得吗?

我很想顺着这些问题分析和推测,然后,得出一个合乎情理的结论,再向大家宣布我的研究成果。我却发现自己根本不行,毫无能力,像突然间走进一个黑暗的隧道,左突右窜,四处碰壁,怎么也找不到出口,看不到希望的光亮。我已经没有勇气,明白即使继续向前走,也不可能有意外的收获。我似乎发现,走了大半天,竟然还在原地未动,所以,我只好失望而归。

喜伢子困惑地对我们说,真不明白她是怎么想的,你又不是去外国。哎,即使去外国,人家也要千方百计地赶回来,或是留个地址。唉,这个女人,真是一点亲情乡情也不讲。就说三尚那个地方吧,有个老人家八十九了,还是十五岁出去的,几十年了,还不是要从美国回来看看?人家还在老家那个破烂的小屋住了两晚,听说他硬不愿意离开,泪水像放坝。如果不是他的子孙拖他上车,看来他是不会离开的。这个老人家真不错,对家乡人很有感情,回到村子见人一个红包,都是美金,我的天。哦,还办了几十桌酒席,酒是五粮液,烟是芙蓉王,村里人都敞开肚子喝。你看,人家还是从美国回来的。后来,他还接老家的人到他那里看世界,在什么拉什么加的城市。

我纠正说,是拉斯维加斯。

对对对,是这个城市。你看,水仙她们相比起来就差远了,还只是去新疆,怎么连渔鼓庙也不肯回来呢?居然还住在县城,你回来看看也好么,我们又不想沾你什么光,也不会叫你请客,都是乡里乡亲的,说说闲话,每家每户地看看,人家都会感动得要死。再说,你哥哥还在,又是瞎子,你还要他去县城看你,太不合情理了吧?我想,如果她也去了美国,不是连县城也不会回来吗?这人呀……

喜伢子对水仙很不理解,张着迷惑的眼睛看着我们,似乎想从我们这里得到准确的答案。

而我们也无法解答。

看得出来,喜伢子有一种无奈的失望。他叹息说,唉,真不明白水仙她们是怎么想的,连家乡都不想回来看看,只有像我这样的蠢卵子一世呆在渔鼓庙。说罢,他摸了摸硕大的脑壳,咧开嘴巴,自嘲地笑起来。

又说,不管怎么说吧,金窝银窝当不得自己的狗窝。

喜伢子的崽在看电视,拿着遥控器,一路按过来,又一路按过去。这时,我不经意地看一眼,忽然看到电视里出现了新疆的画面,大声地对他的崽说,不要动了。

喜伢子的崽惊讶地看我一眼,不知我为何大叫,把频道锁定,然后,又迷惑地看着我。

电视画面里,一下是一望无垠的绿色草原,一下是车水马龙的城市,一下又是无边无际的茫茫戈壁滩和大沙漠,还有一排排笔直的白杨树。说实话,画面非常美妙,让人有身临其境之感。那富有民族特色的音乐十分悦耳,令人回味无穷。这让我想起银须白发的王洛宾,想起《大坂城的姑娘》,想起《掀起你的盖头来》,想起《吐鲁番的葡萄》,想起《在那遥远的地方》,想起《阿拉木罕》……

这时,我突发奇想,多么希望水仙或银仙出现在画面中,如果真的出现,那该是多么的巧合。我想,这种可能性是很大的。那个女记者在随机采访行人,男女老少都有,说不定就会遇见水仙或银仙。

当然,我又觉得这种想法十分可笑,为什么呢?即使采访到水仙或银仙,我们也不认识,包括喜伢子。水仙她们出走时,喜伢子才多大?他一定没有印象。再说水仙上次回来,也只在县城呆着,喜伢子又未曾见过,哪里认得出来呢?

那么,能否能从她们的话语中听出一丝乡音呢?从而来判断她们是否就是水仙或银仙呢?如果她们的话音里还带着乡音,那么,我能够认出来,我对此地的乡音太熟悉,谁也休想从我耳边溜走。是的,我的确有这个本事,我对此地的乡音有一种特殊的敏感。我曾经跑过不少地方,无论在火车上还是汽车上,甚或在轮船上,只要对方是邵东范围内的人,不论他们怎样说普通话,我只要听两句,就能毫不犹豫地指出来,你是邵东人。这常常令他们惊讶不已,我却流露出骄傲的笑容。

当然,对于水仙她们,我却不敢肯定还能否听得出来。她们出走几十年,再没有回过家乡,她们已没有说乡音的环境,所以,肯定不会说家乡话了,应当说的是普通话。

我曾经见过几个朋友,他们原来是纯粹的湖南人,十几年前随父母去东北,再见面时,我却不能从他们嘴里听到湖南口音。他们一口一个的儿化音,像嘴里安装了一台微型的绞拌机,把乡音绞得像一条条麻花,这让我倍感伤心,也倍感陌生,陡然产生一种失望。我们没有了那种亲切感,我们的对话因语音的不同而变得磕磕碰碰,不再像山溪水那样流畅,不再像春天的暖风那样温暖。我即使强迫他们改用湖南话,他们也无法说得流畅,即使说了,也有一种生硬,一种尴尬,一种半生不熟。我无奈,干脆叫他们恢复东北话。

喜伢子的崽不喜欢看这个频道,等一阵子就要换台,我却霸蛮地喝住他,你让我们看一下,好吗?

他又迷茫地扫我一眼,放下遥控器,干脆走出去。

我独自专注地看着电视,虽然效果不好,时有讨厌的雪花点闪烁其间,我还是祈望能有一种意外的惊喜出现。

我屏住心跳。

我突然对喜伢子说,如果水仙或银仙出现在电视上,你认识吗?

喜伢子显然对我这个莫名其妙的问题感到奇怪,眨眨眼睛,摇晃着脑壳,我哪里认得出来?

我却满有把握地说,我可能认得出来。

喜伢子惊诧地看着我,说,你怎么能认得出来?不可能,不可能。

我说,我是凭感觉。

喜伢子不跟我争辩,说,哦,如果三国的眼睛不瞎,还有可能认出来。哦,那年陪三国到县城看水仙的是刀把,他能够认得出来。

我很想叫刀把来,此时,刀把却在他的新屋里,离这里有几十米距离,即使叫他来,这个节目也许已播完了。我觉得,这很有可能失去一个绝好的机会。当然,我还是盯着电视,没多久,大概也是三分钟吧,节目就播完了。我关掉电视,心里头有一种淡淡的惆怅。

我看了看手表,已是上午十一点过五分钟。我想,水仙此时在做什么呢?她是否有心灵感应呢?是否觉得在她家乡渔鼓庙的大院里,此刻有个男人企盼在电视上看到她呢?她此时是在洗衣服呢?还是在阳光下浇花?还是在跟丈夫吵架?还是在笑笑地逗着孙子玩耍?还是在忧郁地想着一生的悲苦?还是在跟银仙满面泪水地诉说?还是在心花怒放地哼着新疆民歌?还是在心如止水地看着遥远的故乡?

二

那天,我和兄弟们离开渔鼓庙时,已是下午三点多钟。

五月的阳光依然很大,渔鼓庙一片寂静,院子里还是阴湿阴湿的。如果不是刀把的新楼房耸立其中,我觉得跟几十年前并没有本质上的差别,只是那些旧房子显得更破烂,人也更苍老,如此而已。尽管有了电话和电视机,我的心境也是很郁闷的。

喜伢子他们都来送我们兄弟,我们本来还想在渔鼓庙多坐一下,却还要赶到矿本部看看那些邻居,然后,再赶往离矿本部十多里的县城,我们夜晚将在县城住宿。

喜伢子说,这里的路太烂,的士一般不愿意来,中巴倒是有的,你们可以坐中巴。

又说,哦,也可以坐马车。

我们对中巴不感兴趣,听有马车坐,顿时高兴地说,那当然坐马车。

喜伢子叫来一辆马车,赶马车的是个中年男人,一脸的红坨坨,听说我们以前是住在大院子里的,也很高兴,说,好啊好啊,来看看就好,我今天免费送你们。

我问车费多少,他说,一人一块钱。

我当然要给他钱的,只是觉得太便宜。

临走时,我坐在马车上对喜伢子说,如果水仙下次回来,你要打电话告诉我。

喜伢子迷惑地看着我,说,做什么?是不是你要来看她?有这个必要吗?你在长沙好远的。

我说,不远。

我简直是命令似的说,你一定要告诉我。说罢,我把电话号码给他。

然后,马车载着我们一颠一颠地离开渔鼓庙,像小时候睡在晃动的摇篮里,望着渐渐离我而去的人们和村子,那还很单瘦的禾苗,那颠簸的小路,我的眼睛湿润了。

我不清楚我下一次什么时候再来。

当然,我说话一定要算数,如果有那么一天水仙回来了,到时我会从长沙赶往县城——如果她仍然住在县城的话——我没有其他什么目的,只是以一个曾经在渔鼓庙居住过的人的身份,跟水仙见见面,说说话而已。我很想了解她和银仙在新疆的生活,更想了解她为什么不肯回渔鼓庙看看,哪怕只看它一眼。然后,我当然也要把我所想象的关于她的生活说出来,看是否有相似之处。我不会在意她是否承认我的想象有多少的真实性和合理性,我只会真心地说出来。

如果见面,我想,我还是叫她水仙姐姐的好。我没有别的要求,只请她和我能够随意地说说话。我想透过她回忆的话语,让我更加清楚地看到当年她跟银仙出逃的情景,包括路上的辛苦和颠簸,去新疆之后的酸甜苦辣,以及几十年人生道路上风风雨雨的经历。

我想,她肯定不会拒绝我这个要求的,她会百感交集。一个也许她已经记不起的男人,一个只在渔鼓庙居住过一段时间的男人,居然在几十年之后仍然记得她的名字,而且,对她和银仙的出走以及几十年的生活,仍然充满着好奇和关注。我想,她肯定会兴奋和激动的。也许,她还会对我的这种好奇和关注感到不可思议,世上有那么多的人事你不去关注,为什么单单记着我这样一个渺小的女人呢?而且,几十年来都没有忘记呢?当然,最终她又会理解我的,因为她深深地留在我记忆里——虽然她只是一个名字。所以,她会更加地信任我,然后,毫无保留地把满肚子的话说出来。

我能够想象到我跟水仙见面时的激动。我希望她不要说普通话,希望她还能够说一口地道的家乡话,我们要用渔鼓庙特有的方言,进行一次精神大会餐。

所幸的是,我虽然在渔鼓庙住过不多的日子,后来搬了家,离它也只有七八里路,所以,我说的还是相当标准的当地话。尽管我已离开多年,尽管我生活在一个跟渔鼓庙的语言环境完全不同的城市,我的口音却一点也没有改变,这令许多人十分惊讶。

所以,我们的交谈一定会进行得非常流畅,根本不存在任何阻碍,也不必在言辞上斟字酌句,我们可以痛快淋漓地说出很多非常有味道的语言。我们会觉得这些看似粗俗的语言,说出来却是那么的贴切和准确,尽管有一些字词根本没有办法写出来。

我们可以把他娘的脚说成他娘的多,我们可以把去你屋里玩一玩说成去你屋里嘿一下,我们可以把一尺长说成一它长,我们可以把一条蛇说成一条傻,我们可以把姐姐说成假假,我们可以把汽车说成汽它,我们可以把鱼说成鱼鳗鳗,我们可以把一只老虎说成一搭老虎,我们可以把傻瓜说成哈宝,我们可以把父亲说成爷,我们可以把坐一坐说成驮一驮,我们可以把睡觉说成歇眼闭,我们可以把桌子说成多子,我们也可以把锅子说成多子,我们可以把夹菜说成隔菜,我们可以把走路说成横路,我们可以把走亲戚说成横人旮,我们可以把忙碌说成搞不赢,我们可以把做爱说成斗榫子,我们可以把办丧事说成呷豆腐,我们还可以把瞎子说成哈子,我们可以把哑巴说成那巴,我们可以把生毛毛说成生伢伢,我们可以把他胖了说成他胖搞里,我们可以把看电影说成看戏,我们可以把吃了说成吃搞里,我们可以把窗子说成湍子,我们可以把小孩子说成细把戏……

好了,如果这辈子能够跟水仙或银仙见一面,我就终于了却一桩心事,再不必挂牵这两个在心里存放几十年的富有诗意的名字,也不必老是用自己拙劣的想象虚构她们丰富而复杂的生活。她们过去的生活,不管是幸福还是痛苦,都会真实地储存在我记忆里。

如果有一天,我能够跟水仙或银仙见面,我还要问起雪妹子。你们是否见过她呢?当然,我也要痛心地告诉她们,她已于多年前自杀。关于自杀的原因,我们一概不知。当然,我也要把关于她的想象说出来。

如果有一天,我能够跟水仙或银仙见面,她们也有可能对我说,她们根本就不在乌鲁木齐,而是在石河子,那是一个有大农场的地方,是一个有各种不同地域的语言大交汇的地方。为此,我是否会对自己的想象感到失望呢?

如果有可能,我会说服水仙回到渔鼓庙,说我陪同你去吧。你看,我叫你5月初回来是有道理的吧,天气多好,不冷不热。我们兄弟那年也是5月初来渔鼓庙的。你去看看生你长你的土地吧,去看看你住过的那个院子吧,去看看你哥哥三国和邻居们吧,去看看那没有的沙洲和羊屎粒粒树吧,去看看那个没有茂密松树像个土包的雷公山吧……到时候,你会感到深深的失望吗?你会责怪我不该叫你回来吗?然后,你会用普通话骂我是个温柔的骗子吗?我能够想象到你的愤懑和遗憾,你甚至刚走下车,环视四周,脸色骤然一变,竟然连院子也不去,也不跟我打个招呼,立即钻进车里,忿忿地叫司机开车。

那天,我们在矿本部看望过邻居,就匆匆地坐汽车向县城进发。来到县城时,下午的阳光已没有了火气,像一个年老体弱没有强烈欲望的女人,无奈地贴在西天上,像静静涂抹的油彩。

在通往县城的路上,到处是嘈杂声,人车横流,灰尘弥漫,好像有一段路在进行改造。我们以前经常来县城玩耍,走的是那条小路,不怕辛苦地来看球赛或看电影,那条弯曲的小路上,曾经撒下我们多少的渴望和欢笑,沮丧和失落。我们熟悉小路上的每一处,比如说,哪里有个坡,哪里有个村子,哪里有块立在路口的石碑。当然,这一晃,好些年月过去了,我们稚气的脸上充盈着许多世故,以及老谋深算的笑容。小路上的那些花草,仍然像以前那样生机盎然,或浑身枯萎,却是一点也不做作。

县城的变化已经认不出来,显得非常陌生,我们不时地发出惊讶声。仅仅是那条进县城的马路,早已不是先前那条高高低低狭窄的马路了,新马路修得十分宽敞,路面画上笔直的白线,一眼看去,仿佛进入一个大城市。一幢幢楼房像无数的孪生兄弟,高高矮矮地耸立在街道两边,广告牌则像风骚的女人搔首弄姿。以前简单的十字街道,如今好像生出许多街巷,我们已无法认出它原来的样子。

车子开得很慢,可以让我们从容地向两边街道扫视,我们的议论声充满车厢。这时,忽然闪过我眼前的,是一家叫火鲤鱼的充满喜气的宾馆。看样子开张不久,大门边摆着许多花篮,花篮上挂着红色的绸缎,绸缎上可以看出隐约的黄色字迹。宾馆大门上的火鲤鱼,三个黑体字很大,浑身通红。这熟悉的名字,陡然叫我倍感亲切。

我惊喜地叫喊,火鲤鱼——

那晚,我们并没有住在这个宾馆,二哥的朋友早已给我们安排了。我却固执地认为,如果水仙下次回来,我和她一定会在这个叫火鲤鱼的宾馆相见的。她也会挑这个宾馆住下,也许这三个字对她来说,会让她产生一种复杂而微妙的心情。

我回到长沙之后,一直有个预感,隐隐地觉得水仙又回来了,现在就住在火鲤鱼宾馆,在耐心地等待我的前往。所以,只要这个感觉涌上来,我就要充满希望地给喜伢子打电话,大声地问水仙是否回来了,他说,没有嘞。电话的线路很不好,他的声音沙沙的,很小,像蚊子的声音。

他说,她如果回来,我一定会给你打电话的。

难道说我的预感不对吗?那么,为什么这种感觉相隔十天半月就要涌上来呢?

我觉得非常奇怪。