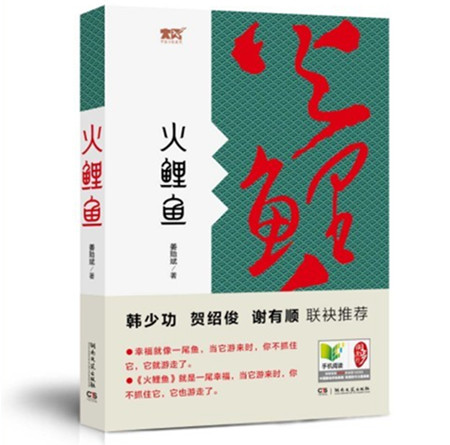

火鲤鱼(长篇小说)

作者丨姜贻斌

夏 至

十七十八没唱歌,二十七八崽女多。

只有心思盘崽女,哪有心思唱山歌。

——山歌

一

小彩的那套三室一厅的房子九十多平米,据她说,当时花了八万多。房子已装修,虽然不高档,却显得十分整洁。这些钱,都是小彩多年来兼职赚来的,她说,现在还欠了一些钱。

现在,小彩在一家私立学校教书,收入还比较可观。她和王一鸣早已退休,工厂几乎停产,工资也时有时无,崽女没有事做,只是临时性地帮人打工而已。相对而言,唯有小彩的收入还算是比较稳定的。小彩明白,这个家的担子唯有靠她来担当,崽女靠不住,男人也靠不住。小彩把身上的潜力都已挖尽,如果学校放假,她就跟别人合办作文和英语短训班,还要顾及家务,真是辛苦,几乎没有歇过气。

对于家人,她却从来没有发过脾气,没有指责过他们的无用和懒惰,她明白这样的话很伤害他们。她鼓励他们出去,不要呆在家里,当然,谁也不会把她的话放在心上。

男人和崽女像枯萎的花草,任她怎样细心地浇水和施肥,怎样慷慨地给予阳光与雨露,也无济于事,这三朵花草仍然看不到生机和绿色。小彩从来没有灰心过,依然认为希望总是会有的。况且,崽女毕竟没有给她带来大的麻烦,比如吸毒,比如打架斗殴,再比如卖淫,等等。社会上种种令家长们担忧的事情,她已经看得够多了,所以,叹息之余,也感到相当的满足。

如果换一个女人,在这样死气沉沉的家庭,她很可能会移情别恋,会对这个家庭不抱以任何希望,尤其是面对王一鸣这样的男人。所以,以此推论,这些年来,我不清楚小彩在感情上是否有另外的寄托。当然,我又不敢妄加猜测,也更不敢亵渎小彩。

我以为,凭着她的聪明才智,她的内秀,以及潜伏着的那种女人特别的味道,她应该过着一种舒适的生活。她的男人,至少是一个懂得她内心的人,一个会欣赏她的人,一个爱她的人。而生活总是在给她开玩笑,却摊上王一鸣这样感情粗糙的男人。应当说,她有许多无言的苦楚和惆怅,而那种苦楚和惆怅,又是说不出口的。这像一个乖态的有品位的女人走过,所有的路人却偏偏视而不见。

再替她想想,如果没有社会的动荡,凭她的聪明才智,一定会考上大学的,那么,她的生活处境也就截然两样。她是否抱怨过命运的不公?是否对眼下的生活感到满足?我不得而知。有一点,却是毫无疑问的,那就是像她这样优秀的女人,早已被生活的绳子牢牢地束缚手脚,尽管她在与之做着长期的不懈的争斗。

小彩已经五十二岁了,还要手脚不停地辛苦,崽要成家,女要出嫁,这些重大的任务,都落在她肩上。她没有把希望放在王一鸣身上,明白他无能为力,她只希望他的身体不出毛病。像这样的家庭,如果还摊上一个病人,那么,日子就更难过了。所以,她鼓励他锻炼,还给他买了两个白色的健身球。王一鸣竟然不知好歹,粗声大嗓地说,你是不是害怕我病了,给你添麻烦?小彩也不生气,说,不是的,你即使一病不起,我也会陪着你的。

至于崽女,她总是鼓动他们到街上去,看看那些公司酒店和商场,看是否能遇到合适的工作。她轻轻地说,你们老是在家里闷着,会把人闷坏的。

小彩的崽二十七岁,叫王小友,女叫王小萌,二十二岁。两个崽女读书都不发狠,这点不像小彩,没有小彩的遗传。崽读罢高中,女读了中专,然后,都呆在家里。

王小友整天闷在家里,寡言少语,性格内向,任何事情也不做,喊他吃饭,他才慢吞吞地走出来。一天到晚或睡在床上,或站在阳台上,紧皱眉头,像一个年轻的天才的哲学家,在狭窄的天地里思考着重大的问题。你若问他想什么,他闭着嘴巴,像患了抑郁症。

小彩时时担心崽会疯掉,所以,她尽量抽出时间叫他上街走走。到街上,王小友才稍稍开朗一点,时不时地开口说话。

小彩开导说,小友,你不能老是呆在家里,要有勇气找事做。

王小友说,我不是不想做,只是觉得自己什么也做不来。

小彩说,狗脑壳是人雕的,学着做,能够做得来的。

王小友自卑地说,我很笨,学不会。

小彩鼓励说,小友,你不要看低自己,我认为你很聪明。

小友说,妈妈,你不要夸我,我清楚我自己。

王小萌虽然活泼一点,比王小友也好不到哪里去。小彩陪她去招聘化妆品推销员,王小萌通常是开始的劲头很大,做上三天,就坚决不干了,对小彩说,不做了,累死人,不是人做的。

小彩也不指责,那有什么关系?锻炼一下么,小萌,下回有什么招聘,我再陪你去。

王一鸣没有小彩这样的耐心,经常对崽女发脾气,指责他们不争气,这么大了还在家里吃闲饭,一点出息也没有。

小彩劝他不要骂,骂不解决问题,如果能够骂得他们有长进,我让你骂。

王一鸣伸着涨红的脖子,反驳说,那你天天说好话,他们听进去了没有?

小彩说,慢慢来吧。

又说,你也不要生气,对身体没有好处。

小彩像个永不疲惫的女人,在崽女问题上,在丈夫问题上,在家务和教学问题上,一刻不停地消耗着,周旋着,调解着,忙碌着。

当然,小彩还庆幸自己的身体没有大毛病,大不了是感冒,也不用去医院,吞两粒感冒药。当然,她在绝经的那段时间里焦躁不安,睡眠不行,吃饭也不香,还容易发脾气,似乎大大小小的毛病都来凑闹热,要把她置于死地。当然,这都被她地压住了,她运用一股巨大的力量,把那些想给她身体添麻烦的病痛压回去。她甚至没有流露,王一鸣和崽女们也没有发觉她在跟病痛做斗争,都把她看成永不生锈的机器,不用加油,也不用检修,她照样会灵活地运转。

王一鸣自己挣钱不行,财权却牢牢地掌握手中。每到小彩发工资,小彩刚进屋门,他就习惯性地伸出手,叫小彩把工资全部交给他,然后,舒适地坐在沙发上,沾着口水,一张张地数起来,数完之后锁到抽屉里。那个抽屉小彩没有钥匙,钥匙挂在他的裤腰上。每天买菜,或是其他开支,都要由王一鸣拿给小彩。对此,他一点也不觉得麻烦,甚至把这件非常琐碎的事情,当做他每天必不可少的生活内容。尤其当他把钱放到小彩手里时,他竟然产生一种恩赐的意味,一种家庭权威的意味。他觉得这种味道很不错,只有在这时候,他脸上才有一种不易觉察的微笑。

尽管如此,小彩从来不跟他计较,好像他这样做是天经地义的,她不愿意夫妻为几个钱吵闹打架,那没有什么意思。她宁愿受点委屈,宁愿情愿地处于仰视男人的姿态,也要家里保持宁静,让矛盾悄悄地化解。

当然,为了避免不必要的矛盾,她还是留了一手的,每月从奖金里面拿出点钱作为调剂。比如王小萌问王一鸣要钱买化妆品,王一鸣是绝对不会给的,并且大骂,化什么妆?没有钱,还讲这个洋味?

每当这时,小彩暗示王小萌不要跟父亲斗嘴,然后,趁王一鸣不在家塞给王小萌一点钱,并且告诉王小萌,如果你爸爸问化妆品是哪里来的,你只说是妈妈学校发的。

王小友在花钱的问题上比妹妹好多了,不抽烟,不喝酒,也不喜欢去网吧和歌舞厅,除了吃饭穿衣,几乎没有花什么钱。他站在阳台上,像一个年轻的哲学家在思考问题,那是用不着花钱的。

其实,作为小彩来说,她宁愿王小友花点钱,比如说去泡泡网吧,至少也有一种交流吧,至少比呆在家里好多了。她也劝过王小友,说,听我的学生们说上网很有意思,大家可以聊天,你去不去看看?我陪你去好吗?

王小友摇晃着头,说,我不想去。

他说,我喜欢呆在家里。

小彩不再劝了,心里却暗暗发急。

二

日子像水一样不声不响地流动着,偶尔也溅起一朵两朵小小的浪花,然后,又归于平静。

后来,王小友有了变化,居然喜欢往外面跑了,有时,一天到晚都没有见到他的影子。小彩又生怕他跟街痞子学坏,比如赌博,比如吸毒或打架,小声地问,你在外面做了些什么?王小友开始闭口不说,后来,红着脸皮说,他谈了女朋友。

小彩吃了一惊,嘴巴张了张,一想,这也正常,崽已经二十七岁了。她好像突然才发现崽已经长大,晓得找女朋友了。她不明白崽是怎么找到女朋友的,难道他是站在阳台上跟从楼下走过的某个妹子相认的吗?

小彩没有问他是如何认识那个妹子的,轻轻地哦一声,微笑说,那好,当然,先不要让你爸爸晓得。

王小友点点头,很感激小彩。

从那天开始,王小友也问她要钱了,他说,总是让女朋友请他唱歌吃饭,脸上很没有面子。

小彩毫不犹豫地拿出钱来,说,我的钱也不多,就是一些奖金和加班费,钱都在你爸爸手里,再说,家里也不宽裕,这你是晓得的,所以……该节省的还是要节省。

她没有指责王小友。

王小友点点头,说,我晓得。

小彩又高兴地问,你女朋友是做什么的?

王小友说,跑保险。

小彩说,你也可以跟着她跑跑,长点见识也好。

王小友说,我有点不好意思。

小彩说,有什么不好意思?你对这行熟悉了也可以跑,自己就有事做了,岂不是更好吗?

那天,小彩欣喜地落了泪,小友终于从忧郁的状态中走了出来,不担忧他发疯了,这怎么不叫她高兴呢?

王一鸣的态度则不同,王小友以前不出门,他要发脾气。现在王小友天天出门,性情也开朗了,他也要发脾气。他对小彩说,小友一天到晚死在外面,也不晓得做些什么?小彩没有说王小友谈女朋友,说,他只要不做坏事,就让他去吧,总是闷在家里也不是个办法。

那天,王一鸣也不晓得怎么搞的,火气很大,说,这都是你惯肆的,哪天要是公安局来抓人,你就晓得后悔了。

小彩说,一鸣,你放心,知儿莫如父,我们的崽不是那号人。

有一天,小彩在学校刚下课,觉得很疲倦,想去办公室休息。这时,只见王小友匆忙赶来,脸上泛起愁苦和焦虑。她明白可能出了事,说,别急,你说吧。

王小友的脸色涨红,不好意思地看她一眼,低下头说,她她她,怀孕了。

小彩惊讶起来,怔怔地看着他。当时,她很想发脾气,却还是强忍住了,明白他这时候最需要的是安慰和理解,而不是听她愤慨的痛斥。

她拍拍崽的肩膀,说,现在结婚肯定还不成熟,看来只有流产,你问过她吗?她愿意流不?

王小友摇摇头。

小彩想了想,说,你今晚把她约出来,先不要告诉她是我找她,好不好?

又叮嘱说,哎,这件事千万不能让你爸爸晓得。

见面的地点在公园。

到这个城市多年,小彩还不曾在晚上来过公园,以前带学生白天来游玩过。谁知第一次晚上来,竟然是跟王小友的女朋友谈流产的问题,小彩觉得苦涩和滑稽。桂花树发出淡淡的香气,在夜色中被微风一吹,一荡一荡的,像河面上溅起的涟漪。

王小友和女朋友早已坐在亭子里,小彩走过去,王小友说,这是我妈妈,这是张玉。

他不知所措地坐了坐,然后,故意走开。

在如水的月光下,小彩觉得张玉长得不错,脸皮光洁,身材苗条,穿着白色的长裙子,张玉羞涩地看她一眼,叫一声阿姨。小彩没有责怪,亲热地跟她坐着,内心涌起的是女人对女人的同情和理解,她拉着张玉的手跟她说话。张玉显得有点紧张,第一次看见王小友的妈妈,不晓得他妈妈该会怎样指责她。

小彩毕竟是当老师的,明白谈话该如何进行。所以,一开始她并不谈流产的问题,好像她今晚来只是见见面而已。她是从外围来谈的,比如问张玉的家庭情况,比如问张玉的工作和身体情况,尤其在跑保险的问题上,小彩问得很仔细,像一个虚心的学生。这倒是问到张玉的饭碗里了,所以,张玉的谈兴很高,不厌其烦地解说着。

等到张玉彻底放松了,小彩才渐渐进入主题,问她的父母是否晓得怀孕的事情,张玉说,还不晓得。

小彩一听,心落下一点。

小彩说话很亲热,轻轻细细,像小溪一样淙淙流淌,像朋友般跟张玉说话,使张玉很易于接受。

当然,在谈到手术问题时,张玉很害怕,脸上紧张起来,苗条的身子明显地往后面缩了缩。她说害怕大出血,弄不好生命都有危险,而且,还害怕碰上熟人,面子上过不去。

小彩一听,笑道,现在不仅可以动手术,还有一种更便利的手段,叫药物流产,只需吃几粒药,就解决了。

张玉惊喜地问,有这种手段?

当然有,小彩说。其实,她担心张玉固执,不愿意流产,然后,不欢而散。所以,直到此时,她心里头才砰地一声,落下了沉重的石头。

小彩又说,像这种事情宜早不宜迟,既然你父母不晓得,我看也不要让他们晓得,免得为你担心,我明天陪你去好不好?

张玉说,好。

张玉对她有一种莫大的信任感。

第二天,小彩上完课,然后,约张玉去一家偏僻的小医院。去大医院,她也担心碰见熟人,当然,也担心张玉碰到熟人。她叫张玉坐下,然后去挂号,又带张玉看病。看病很简单,医生无非是问有几个月了,然后,开个处方,叫她们去拿药。

这时,小彩看看药价,一下子蠢了眼,一粒药一百多块钱,三粒要三百多块。她趁张玉没有注意,摸出钱数数,发现才一百多块。当时,小彩觉得十分尴尬,又不便对张玉说。

她想了想,走过去对坐在走廊上的张玉说,太不巧了,这种药没有了,药房说要下午才进货,我看这样吧,我下午再来一趟,买好之后,叫小友给你送去好吗?

张玉绝对想不到这是小彩的一个借口,所以,也没有疑心,跟着她走出医院。两人分手之后,小彩来到学校借钱,又匆忙赶到医院买药。

那天,她觉得很累,心里毕竟还是舒畅的,她感谢发明这种药物的人,不必兴师动众就可以流产。不像她们那一辈女人,动不动就往手术台上送,医生像屠夫,女人尖锐的叫喊像猪临死前的嚎叫。

小彩把药交给王小友时,叮嘱他马上送给张玉,还特意交代他以后要注意。小彩是在暗示他,又不便说出口,她的意思也不知他明白了没有,以后要注意避孕。

作为女人,小彩当然明白,即使是药物流产也是很吃亏的,等于生了一胎。如果条件成熟,她希望张玉生下来,那就可以看到自己的孙子了,她有一种女人替女人疼痛的感觉。所以,她又向同事借三百块钱,拿给张玉买营养品,补补身子。

这一切,她没有对王一鸣透露,她明白他如果晓得,不知会发生什么事情。至于借的钱,也只能慢慢还。小彩的希望是,王小友如果跟着张玉跑保险跑出了名堂,有些积蓄,以后就能够成家。那么,只剩下王小萌的问题,至于女的问题,她认为相对要好一些,如果嫁一个好男人,一切问题就解决了。

而命运似乎老是跟小彩作对,在处理好张玉流产的问题不久,小彩疲惫的内心刚刚恢复,接踵而来的是谁也没有想到的灭顶之灾。

那天,王小萌的女友来王家报信时已是夜晚,王一鸣不知去哪里看人家打牌,王小友也不在,肯定约张玉玩耍去了。当时,只有小彩在。她坐在沙发上看电视,其实,哪里在看电视呢?看着看着就睡了,好像还梦见一条火鲤鱼在水缸里游动,又好像还梦见了二哥,他捧着一叠诗稿,腰板笔直地站在面前,在激昂地大声朗诵……再后来,她听见屋门被人重重地敲击,就从梦里惊醒过来,当时她吓一大跳,还有点不高兴,怎么不按门铃呢?

小彩打开门一看,是王小萌的女友。那个妹子满面泪水和雨水,浑身发抖,上气不接下气地说,阿姨,小萌她……被人杀死了……

神思恍惚的小彩顿时呆住了。

她不相信,以为那个妹子说谎。

反复地问,你说小萌怎么样啦?你是说她……

那个妹子突然大哭,说,小萌被人杀死了……

小彩简直像做梦一样,泪水一下子蹦出来,说,怎么?你说小萌……死了……

她马上跟着那个妹子发疯般地往医院跑,连伞也没有拿。雨很大,街上的行人车流以及闪烁的灯光,使她产生梦幻般的感觉,她希望这只是一个不吉祥的梦而已。她跑得比那个妹子还快,无视那些汽车和行人。那些障碍在她眼里,只是一道道虚拟的屏障而已,惹得行人和司机纷纷大骂。

她根本没有听见。

当她浑身泪水和雨水来医院看到小萌时,小萌浑身是血,白色的裙子像盛开的鲜艳的花朵。小萌脸色苍白,痛苦的神色还停留在脸上,闭上眼睛,任小彩抱头痛哭。急救室里,弥漫着浓重的血腥味。

小萌死了……她怎么也不相信,发疯地呼喊着小萌的名字,女儿却再也听不到她的声音了。其实,小萌很少去歌舞厅的,谁知却在歌舞厅遭遇了杀身之祸。

后来,警察告诉小彩,她的死纯粹是出于误杀,对方杀错人了,把王小萌看成了另外的人。还告诉她,凶手已经抓到。

王小萌死了之后,王一鸣突然变得更加沉默,而且丢三掉四,居然常常把挂在腰间的钥匙丢在小萌的床铺上,或是把自己的短裤子放在饭桌上。他不再随便发脾气了,即使发生能够惹他发脾气的事情,他也不来脾气,一声不响地走了出去。这更加令小彩感到可怕,说不定哪天他会癫掉。

从此,小彩哭哭啼啼的,泪水经常不知不觉地流下来。她永远也不会忘记那一天——6月21号。她走在街上,看着这个城市,发现城市竟是一片泪水,晶莹的泪水,像洪水泛滥在大街小巷。她在水中走得多么艰难,每走一步,都需要付出很大的气力。她好像没有了气力,非常疲惫,虚空得很,那些气力似乎都随着小萌走了,消失了。水面上漂浮着许多杂物,菜叶子,木头,鞋子,塑料袋,破旧的衣服,老鼠,避孕套……忽然,她想起从渔鼓庙流过的那条河,每逢发洪水时,水面上也漂着许多起伏不定的杂物。她是否想起那条河里的火鲤鱼呢?是否想起二哥呢?这漫无边际的像洪水般的泪水,是不是她在殡仪馆流出的眼泪呢?是不是她随着耸立的烟囱消失在空中的泪水呢?它们很懂得她的心事似的,每当她走在街上时,它们突然从天上地下涌现出来,顿时淹没这个城市,紧紧地包围她,洗涤她,并同她一道哭泣。

她一度想辞去教书,主要是上课时常常忍不住流泪水,眼睛红红的,声音哽咽,弄得自己和学生都很不好受。教室的气氛十分沉默,没有了以前的那种生动和活泼。

当然,她也不是没有想过,如果辞职,家里还有什么收入呢?日子还要不要过下去呢?