日常生活的神性

文丨李颖

我常常在日常生活中,看见诸神的影子。——题记

经 过

看过一位摄影家的一幅作品,藏族民居层层叠叠,依山而建,两个孤独的女子小小的身影,从照片的一端走向另一端。

摄影家给这张照片命名为“经过”。

我一下子被震慑了,在那幅照片的面前怔了许久。

我常以为,“经”是和尚嘴里念着的,是一本本厚重的典籍,很有些佛佛道道的感觉,甚至就是女子暗红的私隐的秘密,那么,“经过”就应该是一个很有宗教意味的词,这个词使我生活的这个城市变得斑斓或者虚无。

我常常经过街市,经过房屋,经过广场上散步的鸽子,经过吵着架的人群,经过男人或女人,经过他们纯洁的心事或者龌龊的念头。

我常常经过一个乞丐。他的脸埋在地上,他的枯燥的手向前伸着,他仅有的一条腿奇怪地折叠在背上,像一跟木炭。他面前的地面上用砖头压着一张肮脏的印着宋体字的旧报纸,那是一种从宋朝一直传下来的字体,上面印的所有的“新闻”都与他无关,现在这张报纸成了他的一件家当,承载着几个零碎的硬币或者纸币。

我上班的时候他趴在那里,我经过他;我下班的时候他还趴在那里,我经过他。第二天我上班他移到了公交站点甲,我经过他,下班他移到了公交站点乙,我经过他。第三天他在广场南端,我经过他,傍晚他到了广场北端,我还是经过他。

有时候,我会疑心自己前世欠他一个硬币,我就还给了他。这时候我相信他是佛坛上的一只瓦罐,或者是一本佛经,是佛祖派他来试探我们的,我经过的时候就会惴惴不安地扔下一个硬币,仓皇而逃。但更多的时候我认为他就是一堆垃圾,不知是从哪里来,也不知最终会散落何处,我经过的时候就会心安理得。

我出嫁的时候,正是正午时分。具体经过已经不详,我只是恍惚中看到一片红色。衣服,喜字,花。这时我看见有一个乞丐进来了,我的母亲给了他饭以及吃剩下的菜。

他就这样日复一日地匍匐在城市的中央或者边缘,就像一只上古时代的爬行动物。有时候我会揣度他,这些穿着皮鞋、帆布鞋、波鞋的脚,一双双从他眼前经过的时候,他是否曾经诅咒?当南方的水稻一日千里地染黄了祖国的版图,我也会揣度他的故乡究竟在何处,但总是不得要领。我还会揣度他到底是想让时光慢慢地流,还是想让时光飞快地流。

一座城市对他而言或者对我而言,到底意味着什么?是一堆钢筋水泥,还是一些蝇营狗苟的物质?也许,在他眼里,这只是一座空城。寂寞的城。冰冷的城。无数人来人往却没有体温的城。我不能不久久地凝视并重新打量我住了这么久的城市,以及这个城市里最后一位单腿的哲人。没有人了解或者试图了解他凛冽的生平。世界对他来说,不过是一 场无趣的杂耍而已。

报纸上用宋体字说有一天上面要来人检查,他就被一群城管队员抬走了,我不再经过他。从这天起,我摒弃了日常生活中常常陷我于困境的字眼,譬如宠物,譬如酒吧或者派对。一天晚上我梦见自己趴在广场的中央任人参观,我是远古时代一枚未经打磨的旧石器,经过两千年的风雨侵蚀,辗转从故乡的泥土中被人挖出来,刀具锋利地划过我的身体,我终于苏醒。我的周围人声嘈杂。我躺在广场上,看见人类的上空高悬着一面巨大的铜镜,那是一面和我同时出土的铜镜。我看见了自己的影子,在铜镜里微乎其微。我摊开我的右手,发现我所能掌握的,只剩下我的掌纹。而周围的人群,他们似乎什么也没有觉察。人们在平静的生活中忘记了城市的隐痛。广场上有人在散步。有人在恋爱。有人在乞讨。铜镜不动声色地照出了人类的一切。

梦醒的清晨,在人来人往的广场和公交车站,我买了一份良心,用的也是流通货币。

梦 见

有一天我梦见我老了,老得如同一件静物。

作为一件静物,我在梦里开始想念我的前半生,并记起了一个遗忘了很久的地名,我一直相信一定有一个地方可以让我回去,就这样,我在梦里回到了城陵矶,坐在我童年坐过的台阶上晒太阳,平静地度过了自己一生的最后一天。周遭的屋檐、树影、若有若无的风,一切静若处子。我一人独处,无人打扰。

静物是这样一种氛围,你凝视它的时候它纹丝不动,你的眼睛离开它的时候,它影影绰绰。我活到了足够老的年龄,有足够的理由成为一件静物的配角。这个梦里的早晨,周围的一切渐渐明晰,我的视力足以看清街上来来往往的人们的表情。我看见一辆摩托飞快地掠过街市,将一只猝不及防的猫撞倒在地,摩托车主似乎迟疑了一下,但很快又呼啸而去。这只猫,它立刻以为它进入了天堂,它的样子很像是在微笑。但它确实匍匐在大地上,离天堂很远很远。

就在这时我梦见了父母。却似乎已记不清他们的面容。也不知道他们到底是去了哪里,是天堂还是地狱。如果是在天堂,那是因为他们一生确实没有干过什么坏事,但我在梦里却有些疑心,因为我记得父亲为了养活我们,曾经在河里扳过一条近二十斤的大鱼,拖回家开膛剖肚,有一次他的鱼网甚至扳上来一具尸体。我的母亲,不敢踩死一只蚂蚁的母亲,曾亲手将青蛙一一剐皮弄给我们吃,也曾闭着眼睛将土鸡用滚烫的开水泡在脚盆里。

母亲常常说的一句话是:举头三尺有神明。因此,我知道父母早就将自己的骨殖和灵魂洗刷如新,像一件静物那样作为祭品供在神龛上,任祖先责罚或者诘问了。也因此,我疑心他们早已万劫不复了。他们去的时候,我留下了他们的几件旧衣衫,有时候拿出来晒晒,有时候穿在身上。穿着不合时宜的衣裳,说着母亲说了一辈子的方言,在别人异样的眼光里,有时候我自己也弄不明白,是世界抛弃了我,还是母亲抛弃了世界,是世界温暖了我,还是母亲温暖了这个世界。我只知道,他们去了确实已经很久了,但他们的衣裳继续在人间风尘仆仆。

这个梦里我遇见了一道同样安静的门槛,就是我幼年时踩过无数遍的曾经喧闹的门槛。但现在我安静地配合地坐在这道门槛之外,宛如静物。一道门槛,任时间的光与影在它上面渐渐移动,它才是这幅静物的主角。母亲倚门张望童年的我们,而我们——他们丢在这个世间的三个孩子,和他们一样,一生没干过什么大事,也没干过什么坏事,寂寂无名。多年以前,这幅静物曾经是动的,是活的,门前的两株苦楝树很潦草地长在我们一家五口的门前,麻雀总和我们三个孩子一道在苦楝树之间蹦来蹦去,无忧无虑。门前的树在动,鸟在动,风在动,阳光在动,童年在动。而现在,我才发觉,苦楝树长势良好,它们其实一直长在我的梦里,笔直笔直。

关于出生以后童年的记忆,我只记得正午时光,总是艳阳高照,晒着门前那两株苦楝树,它们总是相对无言,在我童年的岁月里静静守望,相看两不厌。童年我亦近亦远,它仿佛从未溜走,就像那一株青苔或三两声鸡鸣,藏在江南的某处小巷里呼之欲出。那时母亲在给民工做饭,在我和弟弟还不会走路的时候,每个正午,父亲都用棉大衣将我们裹紧,放进一对箩筐里,挑着我们一路摇摇晃晃送到母亲上班的地方去吃饭。

前面是我后面是弟弟,或前面是弟弟后面是我,我们就这样坐在箩筐里东张西望,看着那时的街景,街巷是长长的,江南的某年某月某日某处市井喧哗,父亲挑着我们穿行其间,我和弟弟懵然无知。多年以后母亲说起此事,总是微笑望着岁月之河遥远而隐秘的某处说:每天挑来挑去的都是一对现孩子。

母亲,自你去后,我就离开了那条特别清瘦特别冷寂的街,以及街后那条河流。我记得那是一条看似浅显实则深奥无比的河流,四岁时我曾差点被它吞没,母亲救起了我,从那以后我不再亲近水,我甚至长大后不再去城陵矶,不再去看那间早已荒废的静静的平房。我固执地认为那不是我的故乡,没有山的地方不能叫做故乡,因为没有地方可以埋葬我们最后的躯体。但是现在我老了,我就来了。我就知道,只有这里,才可以算作我的故乡。一想到母亲还在那里等我,张望我,我的身体就有了不可名状的痛。但是母亲,我不能脱俗地换一种祭奠你的方式,每个清明,我烧光了我所有的纸,也想不出你成了灰烬的模样。

最后一分钟,我摸摸自己的胸口,数到左边第四根肋骨,但是已经没有了心跳。我手里捧着你赐予我的原封不动的生命,在极度的疲倦和死亡将来的刹那,用干枯的肢体抱紧了亲人的骨骸。

一切静止。

降水开始了。这雨无穷无止,澎湃而下。在这个苦寒未尽的夜晚,我听见一个婴儿的啼哭。这时,我终于听见母亲的声音,透过风喊出我幼年的名字。

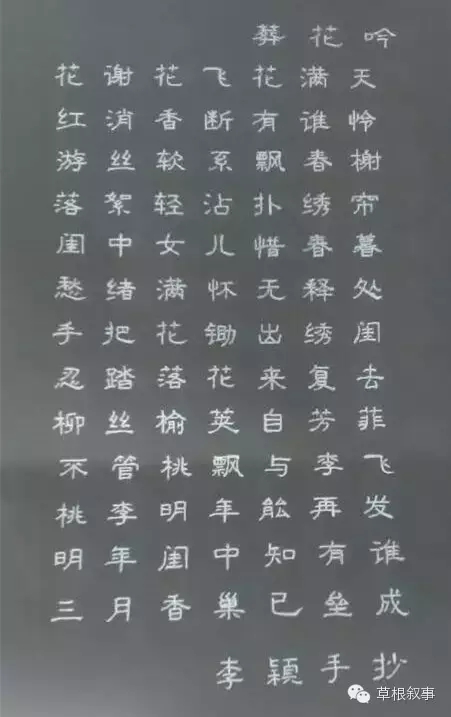

(作者李颖)

(本文原载于《芙蓉》杂志)